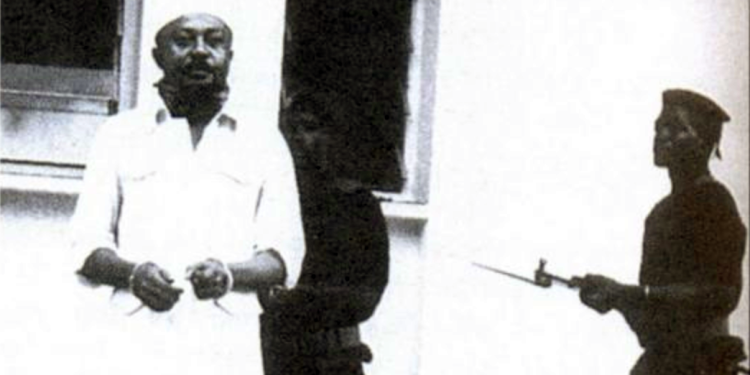

Le père de la révolution comorienne est arrêté par les mercenaires français le 13 mai 1978. Maintenu en prison pendant deux semaines, les partisans du conservatisme, revenu au pouvoir avec Ahmed Abdallah, décident sa mise à mort. Il sera exécuté par un mercenaire de Bob Denard le 29 mai. Avec lui disparaissait la possibilité d’un développement pensé par les Comoriens.

La mort de Swalih Mtsachiwa frappe Ali, cruellement, mais il obtient du Président S. Mohamed Cheikh que des honneurs particuliers soient rendus à son père.

La mort imprévue, le 20 décembre 1975, de son protecteur, le prince S.Ibrahim le surprend et le laisse un moment, désemparé ; il s’interroge sur sa légitimité et va consulter les Ikoni qui acceptent de reporter sur lui, la confiance qu’ils accordaient au disparu.

Sa mort à lui, s’approche, à grand pas : plusieurs complots sont fomentés qui visent à le supprimer.

Il se sait malade et doit hâter la construction des moudiriya :

«Il avait fait venir un médecin spécialiste qui a fait une biopsie et est reparti faire faire des analyses. Il a été déterminé que la maladie – le cancer de la gorge – était avancée et qu’il était condamné. Et sa gorge effec-tivement a encore enflé. Lebret et Chanudet en étaient informés. Il était obligé d’utiliser de la cortisone et de s’injecter de la morphine, pour atténuer ses douleurs.»

[J.C.Favetto, juillet 2.0000]

En septembre 1977, il sait, avec certitude, qu’il est condamné à brève échéance. Les témoignages de l’époque sont éloquents, à cet égard, qui le prouvent :

«Ali est venu nous saluer à l’aéroport de Mroni/Ikoni. (C’était le 23 septembre 1977), l’air malheureux, les larmes aux yeux. Il m’a laissé entendre qu’il n’était pas certain // de nous revoir et qu’il comptait beaucoup sur moi, pour la suite. // Quelques jours avant notre départ, il m’avait reçu en tête à tête, allongé sur son lit, car il était un peu souffrant. Il avait jeté un coup d’œil sur la liste des jeunes qui partaient poursuivre leurs études à l’extérieur (liste qu’il m’avait réclamée, quelques jours avant ce rendez-vous) et m’a dit : ‘Tu as choisi les meilleurs que j’ai formés, pour nous quitter, à un moment crucial de notre Histoire. Je ne vais pas avoir le temps d’en former d’autres.’ a-t-il poursuivi.

[Youssouf Saïd Swalih, juin 2.004]

«J’ai eu la chance d’être sélectionné pour partir à l’étranger suivre une formation, dans le domaine des finances. Cela m’a donné l’occasion de serrer la main du Mwongozi, pour la dernière fois, à l’aéroport de Mroni-Ikoni. Il s’était spécialement déplacé, depuis Mwali, pour venir nous souhaiter un bon voyage. Mais cet «Au revoir» devait, finalement, s’avérer un «Adieu». Ce jour-là, nous l’avons vu en larmes. C’était à la suite d’une question que lui posait le journaliste de Radio-Komor de l’époque, à propos de l’équipe qui allait quitter le pays, pour suivre des études à l’étranger. Il voulait avoir le sentiment du Guide, sur la continuité de la Révolution dans laquelle les jeunes jouaient le rôle d’avant-garde. Dans sa réponse, autant que je m’en souvienne, Ali a dit : « Ces jeunes sont une partie intégrante de mon propre corps et leur départ, je le ressens comme si je perdais une partie de ma chair. » Il a prononcé ces mots avec une très grande émotion. Et d’ajouter : « Vous aller partir aujourd’hui, certains reviendront panser les plaies des autres, mais restez toujours unis, ne vous dispersez jamais.» »

[Takidine Salim mars 2.017]

Il anticipe sa propre mort, le 18 mars 1978, après l’affaire d’Ikoni où ses commandos, débordés, ont laissé onze morts, derrière eux.

«Je suis revenu aux Comores, le jour des incidents d’Ikoni. Je suis allé voir Ali ; je l’ai trouvé, en train de pleurer, dans son bureau ; il m’a dit : « Tu te rends compte ! Ces cons ! Ils sont allés là-bas. Ils ont tué des Comoriens. Je ne l’admets pas ! » C’est une justice importante à lui rendre. Ali ne savait pas que les militaires étaient partis de Vwadjou, avec des armes et des cartouches [réelles], pour mater Ikoni. Ça a été une affaire dramatique qui l’a beaucoup affecté et qui lui a fait perdre beaucoup de poids.»

[Y.Lebret, novembre 2.000]

«Les habitants étaient hostiles à la nouvelle méthode. Parce qu’au début, avant de prendre une décision, Ali invitait au palais un échantillon de gens auxquels il demandait leur avis. Vint un moment où il changea de méthode. Il vit que ces gens-là constituaient un frein, alors qu’il fallait aller vite. Donc, Ikoni n’est plus mêlé au débat, les jeunes du Comité du village n’arrangent pas les choses, la Révolution avance [se durcit], on arrête par ci, on punit par là, donc, les gens d’Ikoni ont décidé de réagir : ils ont enfermé les jeunes du Comité, dans le ngouwou. L’armée devait intervenir. Le commandant de l’état-major Mohamed Ahmada dit à Ali : «Voilà ! Nous devons débarquer à Ikoni parce que le Comité a été séquestré.» Ali leur dit : «Si vous allez à Ikoni, n’y allez pas avec des balles réelles – moi, je connais les gens d’Ikoni. Allez-y avec des balles à blanc, juste pour les dissuader… Et d’abord, il faut y envoyer les Mwassi, ce sont des jeunes et des militants ! Et Ikoni, on ne peut pas le considérer comme un ennemi du régime, même si, de temps en temps, ils manifestent leur méconten-tement du régime… Vous allez essayer de discuter avec eux. Et si ça ne marche pas et si vous devez y aller vous-mêmes, allez-y, mais sans [balles] réelles.» Mais le Cdt X., le commandant régional, lui, il se dit : ‘Comment ? Je vais aller là-bas, sans armes ? Moi, je connais les Ikoni, ce sont des durs qui vont nous abattre. Je ne vais pas…’ Il n’en dit rien à Ali, il s’obstine, il part avec des armes [chargées à balles réelles]. Et quand ils sont là-bas… A un moment donné, on m’a appelé. J’étais en face de l’hôpital Al Maarouf. Ma femme était là, à l’époque. Et je vois des ambulances arriver, à toute allure, avec leur alerte sonore… «Qu’est ce qui se passe ?» Alors, on m’appelle et Mohamed Ahmada, le Chef d’état-major, me dit : «Appelle Ali, s’il te plaît, et dis-lui qu’à Ikoni, il s’est passé quelque chose…» Ils ont eu peur d’appeler eux-mêmes. «Mais, pourquoi tu ne l’appelles pas toi-même ?» Parce que le n° d’Ali, il n’y avait que moi et le Chef d’état-major qui le connaissaient. Même que, pour communiquer avec lui, à partir de l’étranger, moi, je devais aller à la poste prendre la communication et la passer à Ali. Il ne fallait pas qu’on puisse le joindre directement, à tout moment… A Ikoni, il s’est passé quelque chose… Il paraît qu’il y a eu des morts. Je suis en face de l’hôpital. Je vois, c’est vrai ! Il y a beaucoup de gens qu’on amène à l’hôpital.» Ali ne dit rien, pendant un long moment… « Ahamada, notre régime est fini ! Quand on commence à s’entre-tuer, comme ça, ça veut dire que notre effort est voué à l’échec… » Et c’était vrai. C’était en mars 1978.»

[Mohamed Ahamada Tabibou, mars 2.000]

«Il y a eu des violences parce que les gens de son entourage n’étaient pas bien préparés. // Les violences, il y en a eu. Je me souviens qu’à Ikoni, il y a eu une fusillade à la mosquée et où plusieurs personnes sont décédées. Je me suis rendu à l’enterrement à Ikoni, parce que j’ai répondu à un appel à la Radio demandant des gens pour creuser les fosses. Les militaires avaient tiré sur les gens qui étaient à la mosquée, pendant la prière du matin. C’était vers 05 h. On a décrété le couvre-feu parce qu’on ne voulait pas que les Ikoni manifestent. Il y eu couvre-feu, uniquement pour les gens d’Ikoni. L’origine de cette fusillade ? Les Ikoni avaient mis les jeunes du Comité, chargés d’appliquer les directives d’Ali, dans un puits. Ils contestaient une décision de ce Comité qui avait imposé comme dot, lors du mariage d’une fille de grande famille, une chaise… Or, le père de cette fille avait prévu de la marier, selon la procédure du Mariage Fastueux. Cela avait fait honte à la famille. Donc, la population avait réagi et enfermé le Comité dans un puits. Il y a eu un premier ultimatum, donné à la population d’Ikoni pour qu’elle libère les jeunes ; ils ont passé outre. C’est là que l’Armée est intervenue et qu’il y a eu cette fusillade. Certains Ikoni ont enfreint le couvre-feu ; on les a arrêtés et fait marcher d’Ikoni jusqu’à Mroni… »

[Ahamadi Boura février 2.004]

Son image en est tachée de sang et certains de ses partisans le quittent, comme Aticki de Fou’mbouni.

«Et à la fin, je lui disais que ça n’allait plus, que les gens étaient mécontents… Et c’est comme cela que j’ai constaté qu’il était gravement malade ; parce qu’il m’arrivait de parler, pendant une heure, sans être interrompu, alors que, d’habitude et auparavant, il aurait, aussitôt, répliqué à chacune de mes phrases.»

[S. Chanudet, juillet 2.005]

Il regarde sa mort en face, car elle fait, maintenant, partie de son plan final :

« Il savait qu’on allait le tuer ; il a prononcé un discours, disant : ‘Cette année, il y en a un qui va tomber : le Mwongozi ou la Kiyemba. »

« Ali savait qu’il allait échouer parce que je me souviens des dernières semaines, avant notre départ pour Ndzouani. On nous avait donné des consignes nous disant que, pendant 4 semaines, il ne fallait pas dormir dehors // mais rester vigilants. On pensait à un coup d’État imminent. Ali lui-même avait dit à ses proches : On a encore un mois dangereux ! C’est le tournant de la Révolution, comme pour atteindre le Do’mba. Si nous passons ce cap, nous aurons atteint notre objectif politique. Mais si, un jour, vous apprenez que le Chef de l’État est capturé, alors, il faudra déposer les armes. Si au contraire, on vous dit que le Chef de l’État a réussi à s’enfuir, alors là, il faudra résister. »

[Elarif Minihadji, octobre 2.000]

Ali est prisonnier, après le 13 mai 1978, et attend l’heure de sa mort.

Il riait doucement, en secouant la tête, lui qui ne riait jamais, pendant nos réunions. Il a refusé de manger et n’a fait que boire de l’eau de coco (chidjavou) jusqu’à sa mort.»

[Ahamada Mfwahaïa, août 1979]

Il se rappelle, sans doute, le poème d’Alfred de Vigny «La mort du loup» qu’il affectionnait, tout particulièrement :

« Gémir, prier, pleurer, est également lâche.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,

Dans la voie où le sort a voulu t’appeler.

Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »

Il ne paraît pas abattu et semble se dire : « L’échec d’aujourd’hui porte en lui, le succès de demain.»

Les commanditaires du coup d’Etat arrivent le 21 mai 1978 et sont accueillis triomphalement dans la capitale.

Ils se réunissent et décident de mettre à mort leur ennemi captif. Ils ont tous disparu aujourd’hui. Citer leurs noms reviendrait à faire porter le poids de cette décision à leurs descendants qui n’y sont pour rien. Une certitude, cependant : 5 personnalités ont refusé de voter la mort d’Ali :

« Mohamed Taki nous a appelés, nous les jeunes du Hamahamé, et nous a dit : « Vous savez ce qui s’est passé ? » « Non ! ». «Ali Swalih a été tué. // Au moment où la décision a été prise, moi, Mohamed Ahmed, Rachid Mbaraka et Omar Tamou, nous avons refusé. Nous étions 5 à refuser mais eux, ils étaient 6 à être d’accord.

Ahmed Abdallah m’a convoqué le soir. /[Je lui ai dit :] «Ne tuez pas Ali Swalih ! Parce que ses actes n’étaient pas mauvais et par ce qu’il ne m’a pas tué. Il m’a seulement emprisonné. Donc, emprisonnons-le. »

[FoDoK B.03 135/1062]

Ali est réveillé, dans la nuit du 29 mai 1978, vers 03 h., et poignardé par une sorte de poinçon, manié par un mercenaire stipendié, un des tueurs proches de Denard.

La mort du Guide frappe aussi, ses fidèles, ses proches :

« Le Colonel B. Denard était accompagné du Commandant Ahmed Mohamed et du Ministre de l’Information, Hadji Hassanali ; ils sont venus ici, très contents : « Tout s’est bien passé ? Le colis a été livré, dans de bonnes conditions ? » Et le jour de son enterrement, ils étaient nombreux. Ils étaient là, pour surveiller et pour vérifier qu’on l’enterrait bien, « ce chien de communiste » et qu’on ne les filmait pas, qu’on ne photographiait pas la scène. Parce que là, on aurait vu qu’il avait bien été assassiné. Il y avait même un agent, Lava, au moment où on a lavé le corps, le matin. Il y avait peu de monde, à l’enterrement. La terreur régnait à Chouwani. Il pouvait y avoir dix personnes, la famille seulement. D’ailleurs, ils ne laissaient pas approcher de l’endroit. // Le premier projet, diffusé par la radio, venait du Moufti ; on devait jeter le corps à la mer. Je ne sais pas qui a refusé. Alors, ils ont eu peur qu’on découvre la vérité. Ils avaient dû changer ses vêtements qui étaient saturés [gorgés] de sang. Ils lui avaient mis d’autres vêtements mais ceux-ci, encore, étaient imbibés de sang. Ils avaient enroulé le corps dans une couverture qui était tachée de sang, mais uniquement à l’intérieur.»

[Saïd Habibou dit «Philo» de Chouwani octobre 2.000]

«Le 29 mai au matin, à Chouwani, la grand-mère m’a donné du thé que j’ai refusé. L’un des jeunes qui étaient là, le fils de la cousine d’Ali, frère de Pigeon, Swalih Mzé, a pris le thé et est parti pour l’école ; il était en 5ème. Moi, j’étais en 6ème. J’ai dit : « Je ne vais pas à l’école, aujourd’hui ! » Je suis resté à la maison ; j’étais triste. Et ça a marqué la grand-mère : « Cet enfant, c’est vrai ! Il a toujours été attaché à Ali ! » Et, d’un coup, aux environs de 08 h, on a entendu les voisins qui pleuraient, à l’extérieur, – à Chouwani, pour la grande majorité des habitants, Ali était leur enfant – je suis allé à la porte et j’ai appris qu’Ali avait été assassiné. Nous avons mis la radio et avons appris qu’Ali avait voulu s’enfuir et qu’on l’avait abattu. Aux environs de 10 h., on a apporté le corps et j’étais là, avec sa mère et sa sœur. Nous, nous avons préparé un endroit et ils sont venus poser le corps, enroulé dans une couverture jaune, et portant ses habits : un tee-shirt blanc, sa veste, un pantalon de couleur un peu jaune, et des souliers de couleur marron. J’ai enlevé les vêtements moi-même, mais le tee-shirt était plein de sang ; j’ai tenté de laver ce tee-shirt mais je n’ai pas pu, tant il y avait de sang ; je l’ai enterré dans la cour. La veste et le pantalon, je les ai gardés, jusqu’à ce jour. Et même, la couverture est encore là. Je suis allé appeler le purificateur (mhossa mwili), Hamadi Mwandzé, je l’ai amené à la maison ; avec Kombo qui travaille, maintenant, à la poste, nous avons lavé le corps ; il y avait Kombo, mon père, Souf Bourhane, Mohamed Ahamada, moi-même… En tout, nous étions 8. D’autres étaient à la porte… C’est alors que j’ai vu deux trous par lesquels le sang s’écoulait, quand on soulevait le corps ; en revanche, quand on posait le corps, le sang ne coulait pas. Il y avait deux tout petits orifices à la poitrine, à droite et à gauche, mais rien dans le dos. J’ai constaté aussi, qu’il y avait des points noirs, à l’orifice. Il n’y avait pas beaucoup de sang dans la couverture ; c’était surtout le tee-shirt qui était saturé. B. Denard a dit à deux mercenaires de rester, pour que personne ne vienne nous déranger, a-t-il dit. D’ailleurs, quelqu’un a tenté d’intervenir, disant : « C’est un mécréant ! Il ne faut pas laver son corps ! » Les deux mercenaires l’ont renvoyé. On a lavé son corps, à la façon musulmane, et on est allé l’enterrer…

[Ali Mhadji, juin 2.004]

Le 12 juin 1978, le journaliste E. Ramarou résume :

« Ali Soilih, l’ancien Chef de la Révolution, devait disparaître ; il devait mourir parce qu’il était trop dangereux. C’était un dur, un intrépide, un franc, un joueur. Il s’était identifié à la révolution. Il avait « tout dans sa tête ». Il subjuguait, par son sourire, son éloquence, son énergie, sa verve. Il administrait, consultait, observait. La nuit, il réfléchissait, échafaudait des projets, dévorait les livres. Il galopait, au-devant de la Révolution. Les jeunes suivaient, le peuple ne comprenait pas toujours. Ses ennemis en profitaient. Ils ont paré au plus pressé : qu’au moins, la bête meure et, avec elle, si possible, ses idées. Ali avait épargné Ahmed Abdallah. L’homme de la France l’a livré aux bourreaux. L’Histoire n’oubliera pas. »

Le 13 mai 1991, Salim Himidi revient sur la période :

«La prise des leviers de commande de notre pays, par B. Denard et ses hors la loi, a largement contribué à la réhabilitation précoce d’Ali Swalih, en tant que Leader (Mwongozi), rédempteur, accoucheur d’une société plus juste et plus solidaire. Il incombe aux responsables de prendre la juste mesure de l’œuvre inachevée d’Ali Swalih.»

Extrait de Collectif, « L’étoile filante resplendit à jamais », Djahazi, 2022.