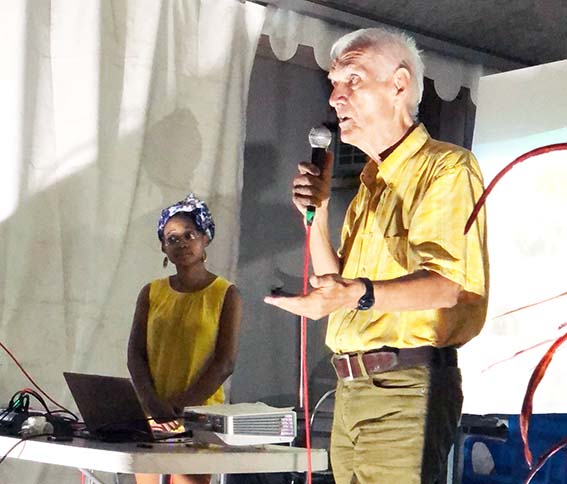

Ce week-end se déroulent les Journées européennes du Patrimoine en France et dans toute l’Europe. À Mayotte, ces journées sont organisées depuis 2005 et c’est l’occasion pour de nombreuses associations liées à la culture de montrer le patrimoine de Mayotte. L’association des Naturalistes de Mayotte a ouvert le bal le vendredi à 18 heures au restaurant La Croisette. Michel Charpentier, président de l’association et connu des chercheurs comoriens, pour avoir travaillé avec nombre d’entre eux, a choisi de faire une communication sur « Le patrimoine sucrier de Mayotte », en compagnie d’une étudiante, Andila Souffou. Par Mahmoud Ibrahime

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”2,3,4,5,6,9″ ihc_mb_template=”1″ ]

Les richesses du patrimoine

L’ancien professeur d’histoire a commencé par faire un rappel sur ce qu’est le patrimoine en listant les différents types : le patrimoine immatériel (Chants, danses… les traditions dont les Maorais s’approprient facilement), le patrimoine naturel, le patrimoine matériel, « relativement modeste et mal connu » et le patrimoine bâti comme les anciennes mosquées ou les bâtiments coloniaux.

Mais, c’est du patrimoine industriel dont il voulait parler ce vendredi soir. Il en est passionné et on l’écouterait pendant des heures sans l’interrompre. Avec le sucre, l’historien aborde la deuxième moitié du 19e siècle, l’histoire économique, sociale et démographique de Mayotte.

La révolution des machines

Cette période sucrière fut courte, mais marquante. Elle a permis d’importer la révolution industrielle de France et d’Angleterre par les machines très modernes qui arrivent dans l’île (moteurs à vapeur, machine à fabriquer le sucre…). La période a également accéléré les constructions de bâtiments en pierres et les pistes. Entre les villages et les usines de sucre et entre les usines elles-mêmes, puis vers des embarcadères qui permettent l’exportation.

La transformation importante de cette période sucrière est la démographie. Il y avait peu d’habitants au milieu du 19e siècle à Mayotte, quasiment tous regroupés sur la Petite Terre. Des travailleurs engagés arrivent des trois autres îles des Comores et du Mozambique. Vers 1870, l’île compte déjà 4000 habitants, soit plus du tiers. Charpentier note les apports de ces « nouvelles populations », notamment en termes de métissage, mais il remarque également que cette histoire a laissé peu de traces dans la mémoire maoraise. « Un pays qui ne fait pas ressurgir son histoire est un pays qui ne se donne pas les clefs pour l’avenir » finit-il par lâcher. Dans l’auditoire, un écho à ses propos : aucun maorais. Tous des métropolitains.

De grandes exploitations agricoles

C’est une maoraise, étudiante en Patrimoine à l’Université de Lille, Andila Souffou, qui a poursuivi la conférence. Elle a les propos sur l’organisation de la production après la prise de possession de l’île par la France en 1843. Le commandant Passot donne des terres aux Européens, en concession pour cinq ans. Les suivants durent payer, mais c’était encore avantageux pour eux. Ils ont de grands domaines agricoles et ils y plantent cannelle, girofle, vanille, ylang-ylang, et surtout de la canne à sucre. Dès 1870, il y a une douzaine de concessions pour les cannes à sucre, toutefois, elles n’étaient pas entièrement plantées. Soulou, Mirereni, Kaweni, Dembeni… les usines appartiennent d’abord à des Réunionnais, mais aussi des métropolitains.

Michel Charpentier a repris la parole pour décrire le processus de fabrication du sucre avec les nouvelles machines arrivées d’Europe. De la chaudière à vapeur d’eau jusqu’à la centrifugeuse, en passant par le broyage des cannes dans les moulins, l’historien s’est mué en passionné pour décrire les détails sur la production du sucre et le stockage pour l’exportation.

La fin des usines sucrières

Vers l’année 1870, c’est le déclin des usines de sucre. De la Réunion jusqu’aux Antilles, la production française était trop importante, cela d’autant plus que la concurrence de la betterave a commencé à se faire ressentir.

À Mayotte, les plantations et les usines à sucre connaissent la crise, les faillites et les rachats. M. Charpentier en conclut que le système économique induit par les usines à sucre n’était pas viable : les investisseurs n’avaient pas les moyens financiers nécessaires et les aléas climatiques n’arrangeaient pas la situation.

Dès la fin du 19e siècle, les usines étaient endettées et disparaissent lentement mais sûrement. La dernière usine à fermer est celle de Dzoumogné en 1955. L’usine en activité depuis plus de 100 ans, ne produisait plus exclusivement du sucre.

Lorsque Chiris reprend certaines grandes exploitations, ce n’est que pour faire des essences de parfum comme il faisait à la Grande-Comore ou à Anjouan.

Aujourd’hui, les anciennes usines sucrières ne sont plus que des friches industrielles, laissées à l’abandon. Il y en a exactement 9 répertoriées, dont Mirereni, Soulou, Hajangwa, Dembeni, Kaweni. Les machines sont encore là et même parfois les bâtiments en pierres, quand celles-ci n’ont pas servi à construire d’autres maisons.

[/ihc-hide-content]