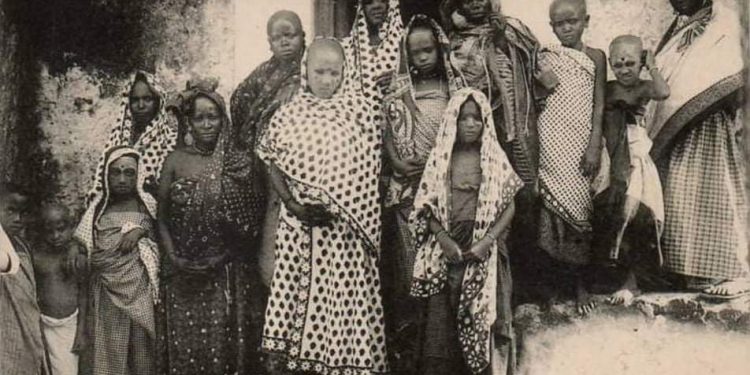

Un aspect de l’esclavagisme domestique

Il y a des brins de notre histoire méconnaissables, méprisables, devenus d’une insignifiance dédaignable, engloutis par des épais nuages noirs d’une noirceur abyssale, noyés dans l’océan de l’oubli. C’est l’histoire des humiliées, des rabaissées, celles qui, larmoyantes dans la pénombre de l’équité et de l’égalité ont été maltraitées pour une volonté de puissance, une jouissance de grandeur, une allégeance à la noblesse. C’est un aspect de l’histoire de l’esclavagisme domestique à Ngazidja.

Houdheif Mdziani

La pratique de l’esclavagisme aux Comores a bien et bel eu lieu il y a des siècles de cela, avant même, bien qu’on ait pu facilement l’imaginer, l’arrivée des Européens. Puis, à l’époque des premières plantations à la fin du XIXe siècle. Et depuis, dans l’impuissance d’arrêter le temps qui passe et les intempéries des habitudes, cette volonté d’asservissement des modestes, cette infinie jubilation de l’égoïsme, s’est poursuivie jusqu’ensevelir, sans qu’elles ne le veuillent, l’affectionnent, les descendantes d’esclaves, autrement appelées wapambe, leur ôtant toute sensibilité amoureuse, toute affinité familiale : ce vent de caresse et de sensibilité, de tendresse et de docilité.

Wapambe

En effet, l’archipel des Comores a toujours eu dans sa culture, cette nécessité incessante de distinction, de privilège et de domination. La structure de notre société en témoigne jusqu’à lors : hiérarchie dans les événements villageois, hiérarchie dans l’accomplissement du mariage et même dans la pratique religieuse, là où elle ne devait pas y être. À l’occasion du grand-mariage à Ngazidja par exemple, la famille de la mariée offrait une mpambe à celle du marié pour s’occuper du couple, entretenir la maison et élever leurs enfants. Cette pratique était anciennement entretenue jusqu’aux années 1940 par des esclaves domestiques que l’on prêtait principalement pour l’occasion. Pour que leurs distinctions se fassent aux yeux de tout le monde, les wapambe, s’habillaient majoritairement en coton légèrement écru, la tête complètement rasée, dépossédées entièrement de leur charme féminin et de leur beauté charnelle. Il fallait qu’elles deviennent des concubines ou des épouses de leurs maîtres pour qu’elles puissent se coiffer, rendre leurs chevelures brillantes, orner leurs corps de bijoux et manifester l’expression de leur beauté étincelante. Triste est de constater que pour se débarrasser d’elles, il suffisait d’une simple formulation : « Apvaha ngawe mungwana », (« Désormais, tu es libre »). Ou alors de simplement faire un modeste don à l’esclave, ne serait-ce que d’un pot de miel, pour qu’elle soit libre, un don qu’on lui posait tendrement sur sa tête en prononçant la formule de libération. C’est une affreuse époque enfouie dans les ruines de l’amnésie, et qu’on doit la faire resurgir vers la lumière de notre mémoire non pas par l’invention du passé, mais par la maturation perpétuelle du présent.

La revanche des Wapambe

Ce désir écrasant de grandeur et de noblesse était incarné jusqu’à très récemment dans la ville de Moroni. Des fillettes encore dans leur pureté de cristalline et de coulée de diamant, majoritairement de la campagne, se voyaient offertes sans leur gré aux plus grandes familles de la capitale, pour y exercer et sans contrepartie, toutes tâches domestiques, nécessitant un effort corporel inestimable. Il aurait fallu la révolution instaurée par Ali Soilihi, dans sa lutte acharnée contre ce système de rapport de domination féodale pour mener une politique d’abolition appelée la revanche des wapambe. Une revanche qui leur permettait d’avoir un statut égalitaire par rapport à leurs maîtres.

Après Ali Soilihi, le phénomène a repris et a duré jusqu’à très recemment. On peut y trouver des traces dans certaines pratiques aujourd’hui dans la capitale, mais aussi dans d’autres grandes villes de l’archipel.

On peut alors se demander pourquoi, les religieux cautionnaient ces pratiques dans leur silence complice, favorisant cette partialité sociale. Mais, on remarque que même à cette époque-là, quoique la fraternité musulmane ait été une ode religieuse et sociale aux Comores, la connaissance religieuse était uniquement détenue par les dominants, une certaine élite, une catégorie rare, qui avait droit aux savoirs religieux, et qui principalement était celle qui descendait des lignages nobles, les privilégiés, ceux qui étaient les imams et hatub.

Certes, quelques pages paraissent bien plus légères devant le spectacle intimidant de ces événements de notre histoire – mais l’écriture n’est-elle pas, quand on veut faire habiter la vérité jusqu’au bout, pour redonner la grandeur de ces êtres, redorer l’innocente beauté de ces corps, autrefois imprégnés d’une douceur sémillante, abîmés par les coups lacérant d’humiliation, le moyen de perpétuer leurs vécus ? Raconter l’histoire dans sa miniature la plus pure, c’est l’écrire dans sa vérité radieuse. Et s’il y a un sentiment d’universalité, c’est bien de l’exprimer immédiatement dans la seule vie qui soit, qui vaille : celle qui nous entoure, nous submerge d’émotions, nous blesse et nous ravit, celle de la lumière de l’émancipation sociétale, des ruisseaux de larmes et des décombres de notre histoire.

Ainsi, nous devons briser ce silence et favoriser la continuation de la parole dans les écoles, les lieux publics et même dans l’impossible, pour susciter une perpétuelle émotion historique, pour que leurs supplices soient mémorables, reconnaissables, ancrées dans la conscience de cette nouvelle génération, la nôtre.